「今年も、来たなあ」

六月の終わり、商店街の八百屋「山下青果」の店頭にスイカが並びはじめたとき、望(のぞみ)は心の中でそう呟いた。

スイカが出始めると、夏が本当に来た気がする。

汗ばむシャツと、昼間のセミの声と、縁側でかじったあの甘さと。

スイカは、望にとってただの果物じゃない。

夏の全部を閉じ込めた宝石のような存在だった。

子どもの頃、祖母の家には大きな庭があり、夏になるとスイカを買ってきては井戸水で冷やした。

「井戸で冷やすと冷蔵庫よりおいしいんだよ」と祖母は言い、新聞紙にくるんだスイカをそっと水に沈めた。

手で触って「そろそろいいね」と言う祖母の笑顔が、今も鮮明に浮かぶ。

望は今、都内の出版社で働いている。

忙しい毎日に追われるように、季節を味わう余裕などない日々。

でも、スイカだけは別だった。

六月の終わりから八月いっぱいまで、冷蔵庫にはいつも一切れのスイカが入っている。

朝食に、仕事から帰った夜に、あるいは休日の昼下がりに。

スイカを頬張るその一瞬だけ、望は過去の自分に戻れる気がした。

ある年の夏、望は久しぶりに祖母の家を訪れる決心をした。

祖母は数年前に亡くなり、今は誰も住んでいない。

けれど、どうしてもあの井戸でスイカを冷やしてみたかったのだ。

「もう水、出るかなあ」

そんな不安を胸に、車で三時間かけて祖母の家へ。

鍵は管理をしてくれている地元の親戚に借りた。

久々の家は埃っぽかったが、不思議と空気が優しい。

庭には雑草が生い茂り、井戸も苔むしていた。

それでも、手動のポンプを押してみると、キュッ、キュッという音とともに、しばらくしてひんやりとした水が流れ出た。

思わず、笑みがこぼれる。

スーパーで買ってきた大玉のスイカを新聞紙に包み、そっと井戸水の中へ。

祖母の真似をしながら、「そろそろいいね」と口に出して言ってみる。

縁側に腰掛けて、スイカを切る。

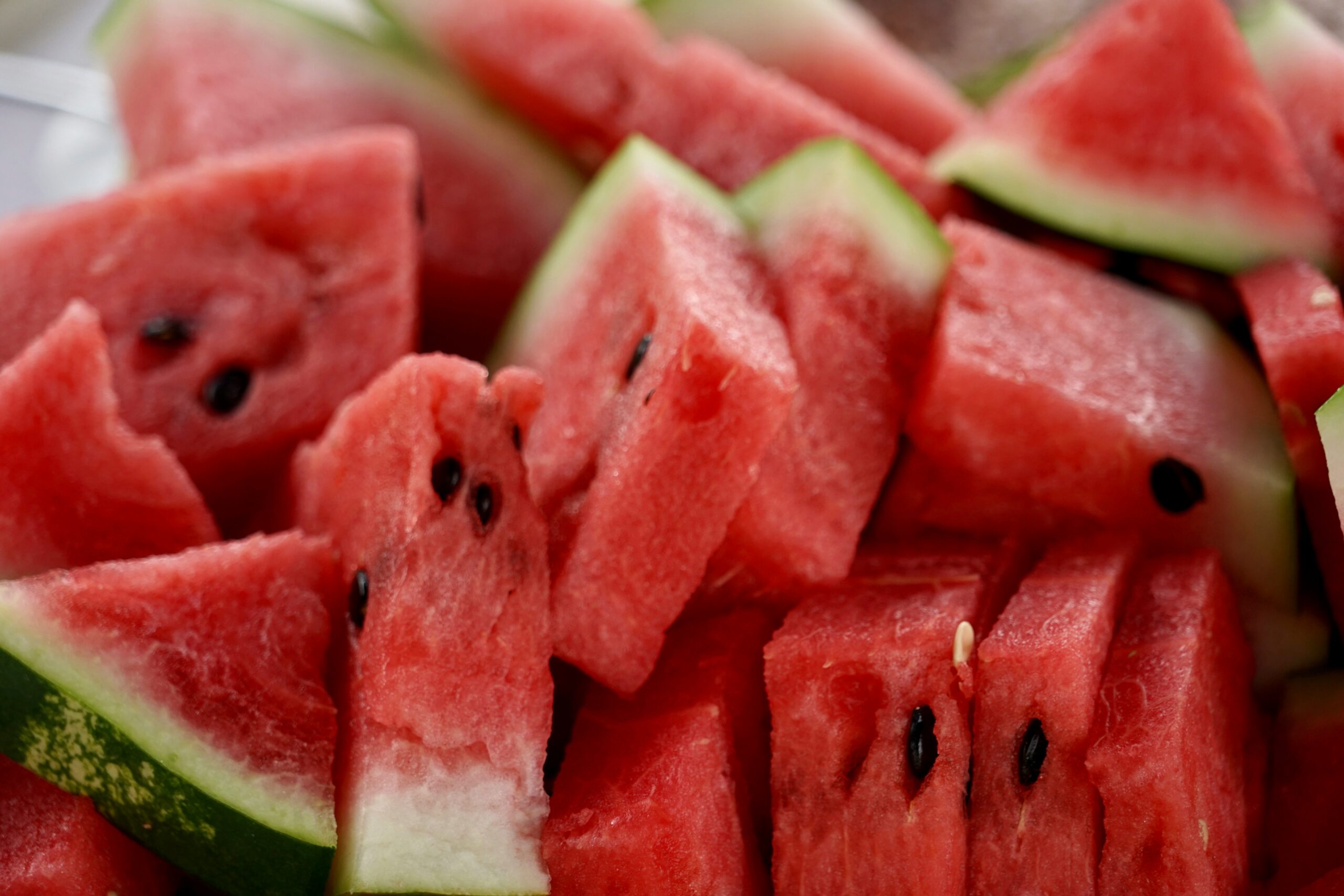

赤い果肉に黒い種がきらめき、まさに宝石のようだった。

ナイフで切り分けたひと切れを頬張る。

しゃりっという音とともに、甘く冷たい果汁が口いっぱいに広がった。

「……やっぱり、おいしい」

思わず、涙が出た。

祖母のこと、昔の夏のこと、忙しくて忘れていた大事な何かが、スイカと一緒に戻ってきたようだった。

帰りの車の中で、望は決めた。

今年はスイカの魅力を伝えるエッセイを書こう、と。

仕事で執筆の機会は少ないが、自分にしか書けないものを形にしたい。

読んだ人が、少しでも夏を思い出してくれたら、それでいい。

数週間後、「スイカの記憶」と題したエッセイは、会社の社内報に小さく掲載された。

反響は思ったより大きく、同僚たちが「読んでスイカ食べたくなった」と笑った。

それからというもの、毎年夏になると、望は必ず一つスイカにまつわる文章を書くようになった。

祖母との記憶、ひとりの夜の味わい、都会の屋上で食べたスイカ割り……スイカは季節の中の宝箱。

切っても、食べても、想いがあふれ出す。

今年も、山下青果の店先にスイカが並ぶ。

望はその丸い果実を手に取って、にっこりと笑った。

「今年も、来たなあ」