22世紀、医療技術の飛躍的な進歩により、人間の心臓を人工臓器「ボディーセル」に置き換えることが可能となった。

この小型の機械は、人体の血流を完璧に管理し、心臓病や突然死を完全に防ぐとされていた。

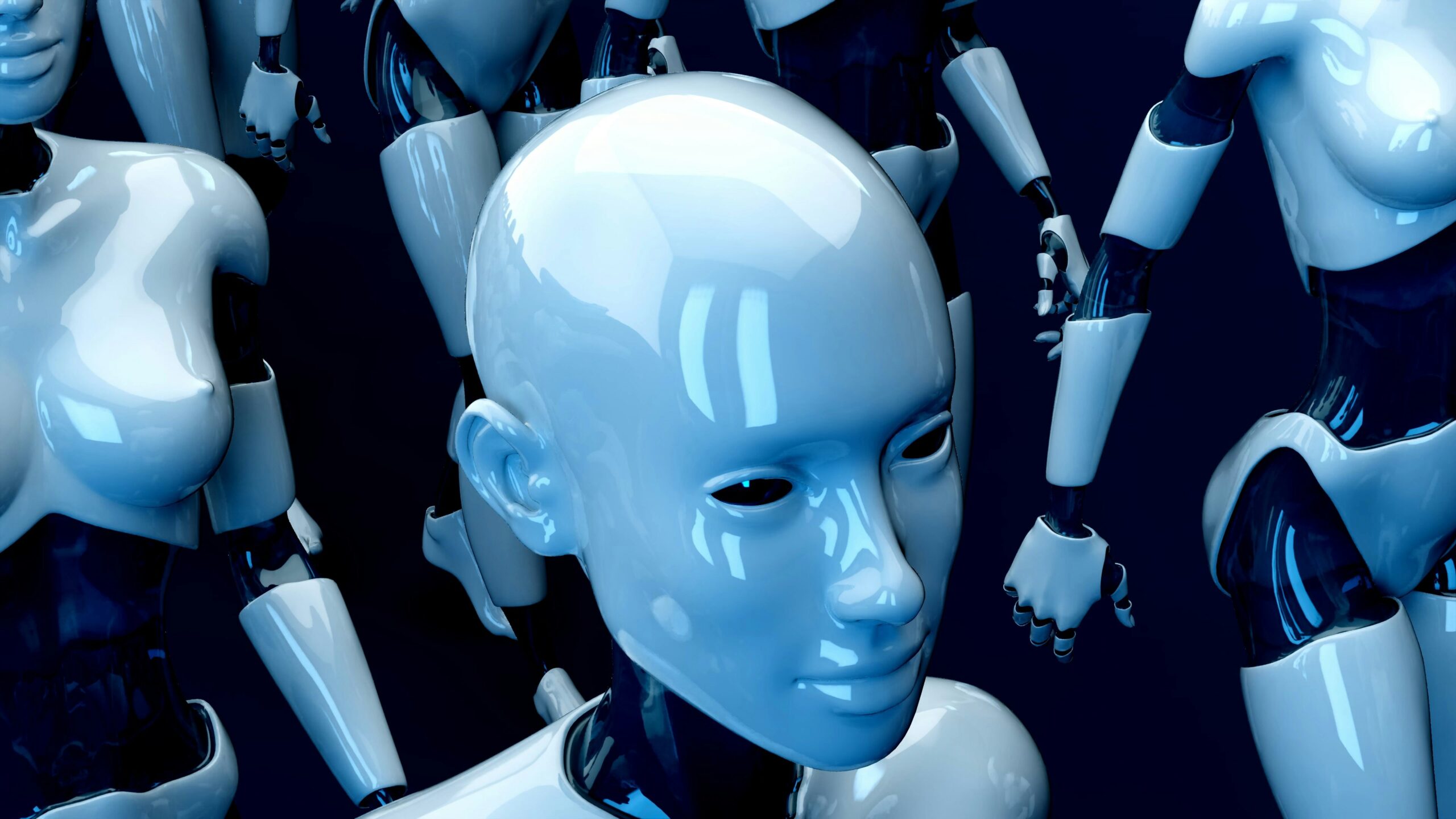

ボディーセルを導入した人々は「ニューヒューマン」と呼ばれ、彼らの健康寿命は大幅に伸びた。

しかし、心臓を捨てるという選択肢は人々の間で賛否両論を巻き起こしていた。

主人公、アヤは23歳の女性。

心臓病の家系に生まれた彼女は、幼少期から心臓の弱さに悩まされてきた。

母親を若くして失い、自身の健康にも限界を感じていたアヤは、ボディーセルの移植手術を受ける決断をする。

しかし、それは単なる身体的な変化だけでなく、彼女のアイデンティティそのものを揺るがすものであった。

手術は成功した。アヤの胸の奥にあった生身の心臓は、精巧に作られた機械へと置き換えられた。

手術後、彼女は自分の身体がかつてないほど軽く感じられた。

心拍のリズムに悩むことも、息切れに苦しむこともなくなった。

それどころか、ボディーセルは彼女の身体の隅々まで血液を効率的に送り込み、体力や集中力までも向上させた。

しかし、次第にアヤは奇妙な違和感を覚え始めた。

夜、静かに耳を澄ませても、胸の中で鳴る心音がない。

以前は鼓動の速さで自分の感情を確認していたが、それができなくなった。

彼女はボディーセルが記録する感情データを数値で見ることができるが、それでは「感じている」実感が乏しい。

ある日、アヤは旧友のリクと再会する。

リクはアヤと同じ心臓病患者だったが、ボディーセルの導入には反対していた。

「機械が感情を伝えられるのか?」という彼の問いかけに、アヤは答えを見つけられなかった。

その後、アヤはボディーセル技術の開発者である天才科学者、早川博士に面会する機会を得る。

博士は、ボディーセルの開発には多くの犠牲が伴ったと語る。

「心臓は身体の一部であると同時に、感情や人間性を象徴するものだ」と博士は言う。

「機械の正確さで人を救うことはできるが、心の揺らぎを再現することは難しい。」

アヤはリクの言葉と博士の告白に心を揺さぶられる。

ボディーセルを得たことで、確かに生きる可能性は広がった。

しかし、心臓を失ったことで、自分が人間として「何か」を失ったのではないかという思いは拭えなかった。

その後、アヤは自らの経験をもとに、ボディーセルを使う人々のためのサポートグループを立ち上げる。

「人間性は心臓だけに宿るのではない」と信じつつも、失った感覚をどう埋めるかを模索し続ける日々。

機械の体を持ちながらも、人間らしい感情や絆を大切にすることで、アヤは新たな生き方を見つけていく。